~国際貿易で繁栄を極めた琉球王朝~

一、万国津梁之鐘の銘文

出典: 沖縄県立博物館・美術館

「万国津梁之鐘」より

「万国津梁(ばんこくしんりょう)之鐘」は、一四五八年に琉球王国と呼ばれる第一尚氏王朝の第六代尚泰久王が鋳造させ、首里城正殿に掲げてられていたと伝わる鐘である。

現在、沖縄県立博物館・美術館の常設展示場に展示されており、実物を見ることができる。また、一定の間隔で予め録音された鐘の音も楽しめる。

この鐘が有名なのは、当時、相国寺の渓隠和尚が記したとされる銘文にある。鐘に刻まれた銘文はかなり長文であるが、その中でも冒頭の記述において、当時の琉球王朝が国際貿易で大繁栄を遂げた様子が記されている。

銘文の中に、「舟楫(しゅうしゅう)を以て万国の津梁となし」と記されていることから「万国津梁之鐘」と呼ばれる。海運により、「世界の架け橋」となるという意味である。沖縄では、古くから「万国津梁の精神」として語り継がれている。

万国津梁之鐘に記された銘文のうち、最初の部分は、国際貿易で繁栄を極めた当時の琉球王朝を示すものとして知られており、特に有名な箇所である。鐘に記されたとおりにこの箇所を抜粋すると次のようになる。

琉球國者南海勝地而 鍾三韓之秀以大明為

輔車以日域為唇齒在 此二中間湧出之蓬萊

嶋也以舟楫為万國之 津梁異産至宝充滿十方刹

(以下省略)

現代の言葉で説明すると、「琉球国は南海の勝地にして、三韓の秀を鍾め、大明を以て輔車となし、 日域を以て脣歯となす。此の二者の中間に在りて 湧出する所の蓬莱島なり。舟楫を以て万国の津梁となし、異産至宝は十方刹に充満せり。」となる。

さらに分かりやすく解説しよう。

「琉球国は南海の勝地にして」については「勝地」が一般的にリゾート地を意味するので、「琉球国は南海のリゾート地である」と考えると分かりやすい。ただし、銘文が国際貿易のことを謳っていることを踏まえると「絶好のロケーションにある」と解すると意味的にも理解しやすい。

「三韓の秀を鍾め」については、まず「三韓」とは、朝鮮半島の南部の地域を指す。三世紀半ば、古代朝鮮半島の南部は、「馬韓」、「辰韓」及び「弁辰」の三国からなり、この由来を踏まえ、三韓という表現が用いられる。ちなみに、その後、馬韓は「百済」に、辰韓は「新羅」に、そして、弁辰は「任那」へと変遷していくので、これらの国々の名称のほうが馴染み深いかもしれない。「鍾める」は、人々の同情を一身に鍾める」などのように抽象的なものを一か所にまとめて寄せる動作を示す。つまり「韓国の秀でたものをあつめ」ということを示している。

「大明を以て輔車となし 日域を以て脣歯となす」については、「大明」とは明国を、「日域」とは日本を指す。また、「脣歯輔車」という四字熟語があるのをご存じだろうか。利害関係が非常に密接な様を表す言葉である。琉球国が明国や日本とは極めて密接な関係にあることを謳っている。なお、「輔車」とは、頬骨と歯茎を指し、「脣歯」とは、唇と歯を指すので、それぞれ表裏一体となり切っても切れない密接な関係にあることを示していることがわかる。

「湧出する所の蓬莱島なり」については、「蓬莱」とは、古代中国で東の海上にあり、仙人が住む仙境のことを言い、一つのたとえとして表現されている。

「異産至宝は十方刹に充満せり」については「異産至宝」が外国の産物、この上なく大切な宝物を意味する。

「十方刹に充満せり」は「十方刹」が仏教用語ですべての世界を示すことから、ここでは、国中に満ち溢れている様子を示している。なお、方位を示す言葉に四方、八方という表現があるが、八方に上下を加えると「十方」になる。

当時の進貢船図などの資料を見ると、活発に交易がおこなわれている様子が描かれており、この銘文は、単に琉球王朝や国王を称えるために美辞麗句を並べたものではなく、本当に「万国津梁」であったと考えられる。

出典: フリー百科事典

「ウィキペディア(Wikipedia)」

進貢船図より

ニ、朝貢貿易の始まり

万国津梁之鐘の銘文が示す活発な交易の始まりは、明国との「朝貢貿易」の開始に遡る。一三七二年(今から六百五十年前)、当時の琉球国中山王であった「察度」は、明の太祖洪武帝の招諭に応じ、弟の「泰期」を明国に派遣し、朝貢貿易を開始した。

現在、広く琉球王朝として知られている尚氏王朝が始まるのが一四〇六年なので、その三十年以上前の話である。

察度は、一三二〇年に浦添の貧しい農家に生まれ。牧港で日本商船が扱っていた鉄塊を購入し、鉄製の農機具を作らせ、これを普及させたことにより人心を掴み、頭角を現していく。

彼の人生にて大きな転機となったのは、勝連按司の娘との結婚である。「按司(あじ)」とは、諸説あるが、12世紀頃に沖縄本島内の集落間の争いで統率する者が現れ、各地域を治める政治的な支配者となったものであり、察度の時代では、地方を治める有力な豪族としての地位を確立していた。

この結婚により、察度は、大きな後ろ盾を得ることになり、後に浦添按司を務める。

当時、琉球国中山王として、英祖王統の第五代西威が統治していた。先代の第四代玉城王が国政を顧みず、弛緩した政治を行ったため、琉球国内では、北部と南部に中山王に従わない勢力が出現し、三山時代を招くことになる。

こうした状況の中、西威はわずか十歳くらいの時に、先代王の崩御後にそのあとを継ぐことになるが、一三四九年、わずか二十一歳の若さで崩御する。幼少の世子がいたが、民から信望の厚かった浦添按司の察度を擁立する動きとなる。

察度は、翌年の一三五〇年、中山王の世子を廃して自ら中山王となり、新しい王統である「察度王統」を開いた。察度王統の始まりである。

さて、中国大陸では、一三六八年、朱元璋が元を倒し、天下統一を達成する。明国の始まりである。朱元璋は即位し、太祖洪武帝となる。

出典: フリー百科事典

「ウィキペディア(Wikipedia)」

朱元璋図より

当時、海上では「倭寇」と呼ばれる海賊集団が東シナ海を中心に好き放題に勢力を拡大していた。元来、倭寇は、「倭」が示すとおり、日本人の海賊を指す言葉であるが、実際には、日本人が海賊である本来の意味の倭寇は、全体の六分の一から七分の一程度であり、大半は、中国人倭寇であったと言われている。

明国は元を倒し、モンゴル勢力を追い払ったものの、中国北方には国境周辺を脅かす他民族勢力が多く、これらへの対応が忙しかった。そのため、海上取締りに手が回らないので、海禁政策を打ち出す。これにより一般の交易は全面的に禁止され、皇帝が認めた「朝貢貿易」のみが許された。

明国は、周辺諸国に対し、朝貢貿易の招諭を行い、琉球国中山王察度もこれに応じ、明国と琉球中山国との交易が始まったのである。

三、朝貢貿易の仕組み

朝貢貿易について理解するためには、中国の「冊封体制」に関する知識が肝要である。

「冊封」とは、中国の皇帝が、その一族、功臣もしくは周辺諸国の君主に、王、侯などの爵位を与えて、これを藩国とすることを意味する。「冊封体制」とは、もともとは中国国内の政治関係を示すものであったが、時代が進むとともに、周辺諸国の君主に爵位を与えて藩国と認める仕組みになった。冊封の「冊」とは、金印とともに与えられる冊命書(任命書)のことを指す。一方「封」とは藩国とすること、すなわち封建することである。

冊封された周辺諸国の君主は、中国皇帝に対して職約という義務を負担することが求められる。職約の一つに定期的な「朝貢」がある。「朝貢」とは、諸侯や外国の使いが来朝して、朝廷に貢物を差し出すことである。したがって、明国が始めた朝貢貿易とは、明国の皇帝が周辺諸国の君主に対し、「冊封に応じれば、朝貢の際に、交易を行うことを許す。」ということを前提に行われる国際交易のことである。

琉球国中山王であった察度も、明国の太祖洪武帝の招諭に応じ、泰期を王の名代として派遣し、皇帝からの冊封を受けることで朝貢貿易を行うことが認められた。

第一義には、朝廷に貢物を差し出す朝貢を行うことであるが、その際に、様々な交易品を積み込んで出向き、帰りには、朝廷からの賜り品以外に、様々な中国産品を一緒に持ち帰るという仕組みであった。

さて、琉球国においては、明国から冊封使と呼ばれる使節団を招き、国王の任命儀式も行われた。これを「冊封儀式」と呼ぶ。朝貢貿易の円滑な維持・運営と国王の権威付けの目的で行われたものである。

冊封使節団は、五百名にも及ぶものもあったと言われている。

現在、コロナ禍のため、これらの儀式を再現したお祭りなどは、開催されていないが、那覇市観光資源データベースの「首里城祭」の資料などを見ると、当時の雰囲気を味わうことができる。

ところで、日本における冊封の歴史を少し見てみると、古いものでは、三世紀に、邪馬台国の女王卑弥呼が魏王朝から「親魏倭王」に封ぜられ、金印を受け、冊封体制に編入されている。

また、中世では十五世紀、足利義満が明国の永楽帝から日本国王に冊封されている。足利義満が冊封を受けることで始めた日明貿易は、後に「勘合貿易」と呼ばれ、大いに発展し、琉球王朝の国際交易体制にも大きな影響を与える。

中国皇帝から義満が冊封を受けたことに対しては、当時、朝廷の公家、僧侶のみならず、家臣の武士達からも批判的な意見があったと言われている。日本には天皇を中心とする朝廷が存在するので、批判的な意見が出るのは当然である。一方で、交易による莫大な利益をもたらしたことも事実であり、大変興味深いところではあるが、これらの解説は「足利義満と勘合貿易」をご覧いただきたい。

出典: 那覇市観光資源データベース

首里城祭 冊封使行列・冊封儀式図より

出典: 那覇市観光資源データベース

首里城祭 冊封使行列・冊封儀式図より

四、万国津梁之鐘が鋳造された時代

察度と泰期が朝貢貿易を開始した一三七二年、沖縄本島南部の佐敷(現在の南城市佐敷)という所で「尚巴志」が誕生する。後に、琉球王朝を建国する歴史上の英雄の誕生である。父親は、「尚思紹」、後に、息子の尚巴志の活躍により中山国王となる人物である。当時は、南山国の佐敷按司であった。

尚巴志は、二十一歳のときに父親の後を継ぎ、佐敷按司になり、一四〇六年、中山王武寧を攻撃して察度王統を滅亡させ、首都を浦添から首里に遷都し、父親を中山王に即位させた。その十年後には、北山国を倒し、琉球北部を制圧する。

一四二一年、父・尚思紹が薨去したことから、翌年、中山王に即位する。そして、一四二九年、南山王、他魯毎を滅ぼし、第一尚氏王統による統一王朝「琉球王朝」が成立する。

万国津梁之鐘の鋳造を命じた第一尚氏王統の第六代尚泰久王は、一四一五年、尚巴志の末っ子として生まれる。本来、王位継承からは程遠かったが、身内で王位をめぐる内乱「志魯・布里の乱」が起こり、当事者がすべて死去し、第六代の国王となる。

彼がまだ王子時代の一四四一年、沖縄本島の北に位置する伊是名島の農民出身で各地を転々としていた「金丸」を首里で見出し、家臣とする。後の尚円王(第二尚氏王統の初代王)である。金丸は、農民出身であったが、若い時から才覚に恵まれており、尚泰久がその才を見出し、王宮へ連れてきたのである。

一四五四年、尚泰久は、第六代王に就任する。金丸は、よく王に使え、王の信任も厚く、王が就任した五年後には、「御物城御鎖之側(おものぐすく・おさすのそば)」という要職に任命される。行政から貿易業務まで担当する立場で、王への取次職として、王に上申する職にまで出世した。国王へのすべての案件は、取次職に上申しなければならないので、大きな権限を有していたことがわかる。

さて、「御物城」は中国をはじめとする諸外国との交易品を保管する倉庫として、那覇港に流れる国場川の中洲に築造された城壁の城である。単なる保管倉庫ではなく、那覇港に壮大な城壁の城を築くことで、入港する交易船の目印となり、また、琉球王朝の権威と交易を重視する姿勢の表れでもあった。

さらに、国王に仕える側近中の側近に与えられた職名に「御物城」の名称がついていることから明らかなように、琉球国にとって国際交易がいかに重要であったかがわかる。

現在、御物城跡は、那覇港フェリー発着場や国場川の下流に架かる明治橋から見ることができる。ただし、城跡周辺は米軍施設のため、近くにはいくことができず、城壁も残っていない。

ところで、朝貢貿易が始まった中山王の時代は、国王が浦添を拠点としていたことから、交易が行われる港もこれに近い「牧港」や「浦添港」であったが、尚巴志が首都を首里に遷都した後に「那覇港」へと移っていく。

万国津梁之鐘は、金丸が御物城御鎖之側の職に就任する前年に鋳造されており、察度と泰期により始まった本格的な国際交易は、尚泰久王と金丸の時代に、鐘に刻まれた銘文が示すとおりの絶頂期を迎えることになる。

五、中継貿易が飛躍的に発展した背景

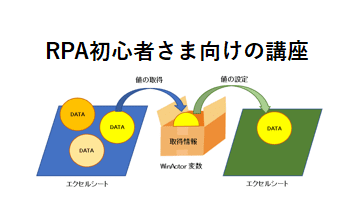

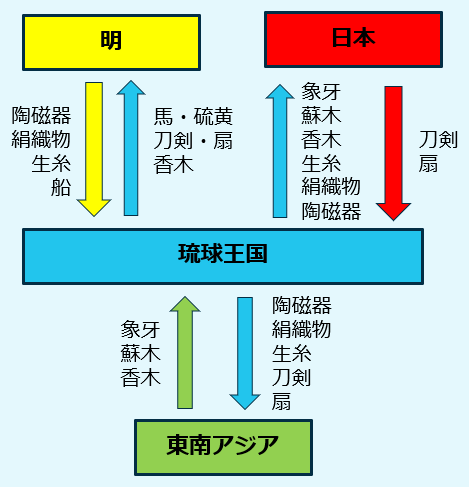

万国津梁之鐘に「舟楫を以て万国の津梁となし」と記されている意味は、海運で「世界の架け橋」となることを示していると説明したが、当時、どのような交易が行われていたのかについて詳しく説明したい。

当時、琉球から明国に輸出できた産品は、「馬」と「硫黄」といった品目以外にはそのほかに特に自ら輸出できる産品はなかった。

しかし、日本や東南アジア諸国とも活発に交易していたので、日本からは刀剣や扇、東南アジアからは象牙、蘇木(漢方薬に用いる生薬の一つ)、香木等が琉球に輸入されていたので、日本製の刀剣や扇、東南アジアの香木等も琉球を経由して明国に輸出されていた。

一方、明国からの輸入品は、陶磁器、絹織物、生糸のほか、交易に用いる船である。中国大陸からの優れた陶磁器、絹織物、生糸は、日本や東南アジアでも需要は高く、琉球を経由してこれらの国々に向けて輸出された。当時、琉球国においては、明国との交易で使用できる船を建造する技術はまだ持っていなかったので、明国からの輸入で対応していた。

以上のように、琉球王朝で大繁栄を極めた国際交易は、琉球を中心とした「中継貿易」であった。

中継貿易が発展した理由としては、まず、地理的に琉球が日本、明国、東南アジア諸国における中間地点に位置していたことが挙げられる。万国津梁之鐘の銘文においても「此の二者の中間に在りて」と謳われている。

さらに、外交的に大きな要素があった。日本は元寇以降、中国大陸との交易を正式には行っておらず、琉球を経由する必要があった。また、明国の皇帝が定める朝貢は、国毎によってその頻度が厳格に定められており、二、三年に一度、五年に一度、国よっては十年に一度など様々であったが、琉球国に対しては、明国側の理由により、寛容な対応であったため、例外的に、他の国々よりも多く朝貢貿易を行うことができた点が大きい。

明国は、琉球国の産物である「馬」と「硫黄」が大量に必要であったことが理由である。そのため、交易で使用する船も積極的に提供された。

上述したように、中国北方には国境周辺を脅かす他民族勢力が多く、これらに対抗するため、戦で使用する多数の馬と硫黄から製造する火薬や弾薬が必要であった。したがって、明国は、琉球国に対し、高頻度で朝貢することを認めていたのである。

少し余談になるが、明国第六代正統帝は、一四四九年、モンゴル系異民族のオイラート征伐を行うため、自らが軍を率い、土木堡(現在の河北省懐来県付近)にて戦闘するが、オイラート軍の猛攻により明軍が壊滅し、帝が捕虜となって北方に連れ去られるという前代未聞のことが起きた(「土木の変」と呼ばれる)。

慌てた明国は、正統帝を諦め、彼の弟を第七代皇帝に即位させるが、後に和議が成立し、捕虜となった正統帝が帰ってくるといった結末となる(後に第八代天順帝として再び皇帝の座に就く)。

当時の明国にとって、中国北方において国境周辺を脅かす他民族勢力と対峙することがいかに困難であったのかということがこの事例からもよくわかる。

出典: 海上交易の世界の歴史

15-16世紀 朝貢と密貿易、琉球の世界14世紀末-16世紀中期の琉球王国の交易ルート

(出所:高良倉吉著アジアのなかの琉球王国、p.64、吉川弘文館1998、高良倉吉作成図より)

六、終わりに

琉球国中山王察度とその弟の泰期が「いざゆかん。果報をもたらす夢の大陸へ。」と果敢なる挑戦心を持ち、明国との間で開始した朝貢貿易は、琉球王朝に引き継がれ、第一尚氏王朝第六代尚泰久王と金丸の時代に、万国津梁之鐘に刻まれた銘文が示すとおり、その絶頂期を迎えた。

琉球王国は、正に「舟楫を以て万国の津梁となし」と記されているとおり、海運を通じて「世界の架け橋」となった。

交易発展の背景は、単に琉球国の地理的条件が恵まれていただけではなく、明国が打ち出した「海禁政策」、「冊封制度」、「朝貢貿易と朝貢の頻度」といった政策的な要因に加え、「元寇以降に日中間の正式な交易なし」という外交状況がうまく組み合わさって、「中継貿易」という形で大繁栄を遂げた。

この大繁栄については、単に「外的要因に恵まれてラッキーでした」と評するのは、正しい考え方ではないと思う。

察度と泰期から始まり、尚泰久と金丸へと時代が流れる中で、彼ら歴史上の偉人達だけではなく、当時国際交易に関与した大勢の人々の挑戦する心意気や創意工夫、そして国際情勢に関する情報収集や適切な分析と判断が行われてきた結果であると評するべきであると考える。

歴史は、淡々と過去の出来事を順番に調べていくだけでも、興味は尽きないものであるが、私自身が個人的に思うには「先人たちのご活躍やご苦労に思いを馳せ、そして、私たち自身がこれからの未来に向けて何をするべきかを学ぶ機会である」と認識することが重要であると考える。

最後に、本稿では、貿易に携わる人々の挑戦する心意気や創意工夫、そして国際情勢に関する情報収集や適切な分析と判断がいかに必要不可欠なものであるかということを主眼とし、根底に流れるテーマとして掲げて解説を行った。未来に向けて、「万国津梁の精神」を心に秘めた有望な若者達が世界に羽ばたいていくことを期待したい。

最後までご覧いただき、誠に有難うございました。

球王国次の作品は「足利義満と勘合貿易~明国皇帝に冊封を申し出た偉人~」です。

神部隆翔の部屋からのご案内